Наш выезд на Кавказ был в этом (1999) году почти единственной возможностью вырваться в горы. Серьезная экспедиция в Азию не получалась. Не хватало времени и денег, не складывалась компания, и мы начинали уже подумывать — а не поехать ли попросту в Крым, но тоска по настоящим горам все-таки взяла верх. Мы собрались вчетвером у Валеры Бойко, прикинули снаряжение, продукты, деньги и вскоре уже наблюдали «забытые Богом российские версты» из окна скорого поезда Москва — Нальчик. Последний раз на Кавказе я был в 1995 году. Этот год запомнился нам с Валерой попыткой восхождения на Ушбу по маршруту Кустовского. Мы попали тогда на стене в сильную непогоду, три дня пересиживали ее на маленькой полочке, завернувшись в палатку, спустились в Сванетию, шли ночью через какие-то заросли до коша, на следующий день пили с грузинами чачу на перевале Бечо и, наконец, были задержаны нашими пограничниками за попытку перехода государственной границы России. Сейчас целью нашей поездки был альплагерь Уллу-тау. Каких-то определенных планов восхождений у нас не было, за исключением, пожалуй, желания сходить в конце на Эльбрус. В Уллу-тау я был в первый раз. Район мне понравился как-то сразу. Красивые горы вдали от «цивилизированного» приэльбрусья, величественная стена Уллу-тау, комбинированные маршруты и относительно малое количество праздно шатающейся по ущельям публики — все это создает ощущение своего особого мира, оторванного, подобно какой-нибудь полярной станции, от Большой земли, и живущего по своим законам. В альпинистских лагерях я не бывал с 1979 года. Как

Последний раз на Кавказе я был в 1995 году. Этот год запомнился нам с Валерой попыткой восхождения на Ушбу по маршруту Кустовского. Мы попали тогда на стене в сильную непогоду, три дня пересиживали ее на маленькой полочке, завернувшись в палатку, спустились в Сванетию, шли ночью через какие-то заросли до коша, на следующий день пили с грузинами чачу на перевале Бечо и, наконец, были задержаны нашими пограничниками за попытку перехода государственной границы России. Сейчас целью нашей поездки был альплагерь Уллу-тау. Каких-то определенных планов восхождений у нас не было, за исключением, пожалуй, желания сходить в конце на Эльбрус. В Уллу-тау я был в первый раз. Район мне понравился как-то сразу. Красивые горы вдали от «цивилизированного» приэльбрусья, величественная стена Уллу-тау, комбинированные маршруты и относительно малое количество праздно шатающейся по ущельям публики — все это создает ощущение своего особого мира, оторванного, подобно какой-нибудь полярной станции, от Большой земли, и живущего по своим законам. В альпинистских лагерях я не бывал с 1979 года. Как  все изменилось с тех пор! Спортсмены покинули лагеря и борются за место в мировой альпинистской элите в Гималаях, Каракоруме, Патагонии и других престижных горных районах мира. Альпинистские лагеря, или как их сейчас называют — альпбазы, переориентировались в

все изменилось с тех пор! Спортсмены покинули лагеря и борются за место в мировой альпинистской элите в Гималаях, Каракоруме, Патагонии и других престижных горных районах мира. Альпинистские лагеря, или как их сейчас называют — альпбазы, переориентировались в  основном на работу с отдыхающими, уподобившись столь многочисленным на Западе горным хижинам и отелям. Но альпинизм в лагерях не умер. Остались люди, которые мне на самом деле ближе амбициозных суперменов. Я не буду оригинальным, если замечу, что альпинизм не сводится к спорту. Многим известно, что в нем есть нечто невыразимое словами. Почувствовать или представить себе это абстрактно невозможно, как невозможно объяснить словами запах эвкалипта. Всякая попытка описать это на языке общепринятого безнадежна. И хотя можно высказать довольно много правильных соображений об истоках и причинах этого странного явления, проникнуть в его смысл, как сказали бы философы, можно только путем непосредственного опыта. Трудно и в самом

основном на работу с отдыхающими, уподобившись столь многочисленным на Западе горным хижинам и отелям. Но альпинизм в лагерях не умер. Остались люди, которые мне на самом деле ближе амбициозных суперменов. Я не буду оригинальным, если замечу, что альпинизм не сводится к спорту. Многим известно, что в нем есть нечто невыразимое словами. Почувствовать или представить себе это абстрактно невозможно, как невозможно объяснить словами запах эвкалипта. Всякая попытка описать это на языке общепринятого безнадежна. И хотя можно высказать довольно много правильных соображений об истоках и причинах этого странного явления, проникнуть в его смысл, как сказали бы философы, можно только путем непосредственного опыта. Трудно и в самом  деле понять, что заставляет приезжать каждый год в горы немолодых уже в общем-то людей, которые готовы рисковать и переносить очень суровые подчас трудности на ничем особенно не выдающемся маршруте. И все же они приезжают! Они и горы образуют другую реальность, параллельный мир, попасть в который можно не путем медитации, практик духовного совершенствования или просветления, а просто взяв рюкзак, пристегнувшись к веревке и уйдя от уютных живописных ночевок на мрачную и суровую стену… Непогода конечно штука неприятная, особенно если она застает тебя на маршруте. При восхождении на вершину Чегет-тау-чона по маршруту 5А нам пришлось пережидать ее больше суток, ночуя в 50 метрах от вершины. Спуска мы не знали, поскольку никто из нас не был на этой горе раньше, и начспас Уллу-тау Ким Кириллыч Зайцев резонно замечая, что в тумане мы его все равно не найдем, упорно предлагал нам по связи спускаться по пути подъема. Но мы не торопились спускаться. Валера каждый раз на связи на прямые вопросы о том, когда мы планируем начать спуск, отвечал уклончиво, пускаясь в рассуждения о неустойчивости и непредсказуемости погоды,

деле понять, что заставляет приезжать каждый год в горы немолодых уже в общем-то людей, которые готовы рисковать и переносить очень суровые подчас трудности на ничем особенно не выдающемся маршруте. И все же они приезжают! Они и горы образуют другую реальность, параллельный мир, попасть в который можно не путем медитации, практик духовного совершенствования или просветления, а просто взяв рюкзак, пристегнувшись к веревке и уйдя от уютных живописных ночевок на мрачную и суровую стену… Непогода конечно штука неприятная, особенно если она застает тебя на маршруте. При восхождении на вершину Чегет-тау-чона по маршруту 5А нам пришлось пережидать ее больше суток, ночуя в 50 метрах от вершины. Спуска мы не знали, поскольку никто из нас не был на этой горе раньше, и начспас Уллу-тау Ким Кириллыч Зайцев резонно замечая, что в тумане мы его все равно не найдем, упорно предлагал нам по связи спускаться по пути подъема. Но мы не торопились спускаться. Валера каждый раз на связи на прямые вопросы о том, когда мы планируем начать спуск, отвечал уклончиво, пускаясь в рассуждения о неустойчивости и непредсказуемости погоды,

о большом количестве оставшихся продуктов и газа и вообще о нецелесообразности спуска в плохую погоду. Все это и в самом деле было совсем недалеко от истины. Кончились правда сигареты, но Валера заявил, что это даже хорошо и наше восхождение будет теперь происходить в по-настоящему спортивном стиле. Костя, самый из нас заядлый курильщик, почему-то совсем не обрадовался такой перспективе и мрачно скрутил самокрутку из чая «Липтон». Мы с Валерой с интересом наблюдали, как он ее закуривает, а он невозмутимо затянулся

о большом количестве оставшихся продуктов и газа и вообще о нецелесообразности спуска в плохую погоду. Все это и в самом деле было совсем недалеко от истины. Кончились правда сигареты, но Валера заявил, что это даже хорошо и наше восхождение будет теперь происходить в по-настоящему спортивном стиле. Костя, самый из нас заядлый курильщик, почему-то совсем не обрадовался такой перспективе и мрачно скрутил самокрутку из чая «Липтон». Мы с Валерой с интересом наблюдали, как он ее закуривает, а он невозмутимо затянулся  и через некоторое время сказал, что «Липтон» действительно вполне хороший чай. Сразу возник вопрос — можно ли заваривать в случае чего скажем «Яву»? Но тут мы не пришли к единому мнению. И вот наутро мы были вознаграждены за свое упорство! Из лагеря по связи по- прежнему говорили про непогоду и спуск в тумане, но мы-то ясно видели, что непогода дождь и туман — это у них там внизу.Панорама Уллу-тау предстала перед нами в предрассветных сумерках во всем своем великолепии!

и через некоторое время сказал, что «Липтон» действительно вполне хороший чай. Сразу возник вопрос — можно ли заваривать в случае чего скажем «Яву»? Но тут мы не пришли к единому мнению. И вот наутро мы были вознаграждены за свое упорство! Из лагеря по связи по- прежнему говорили про непогоду и спуск в тумане, но мы-то ясно видели, что непогода дождь и туман — это у них там внизу.Панорама Уллу-тау предстала перед нами в предрассветных сумерках во всем своем великолепии!

Валера, когда приезжает в новый район, обычно сразу намечает сходить на самую красивую, высокую или сложную вершину. И этот раз не был исключением, взоры наши после спуска с Чегет-тау-чоны повернулись в сторону Уллу-тау, величественная ледовая стена которой замыкает ущелье.Уллу-тау по стене летом не ходят. Из-за сильного таяния маршруты становятся камнеопасными. В бинокль ясно видны на снегу под стеной скопления упавших камней. Единственным относительно безопасным выглядит маршрут Абалакова, проходящий по центру стены. В отличие от соседних маршрутов, которые практически полностью

Валера, когда приезжает в новый район, обычно сразу намечает сходить на самую красивую, высокую или сложную вершину. И этот раз не был исключением, взоры наши после спуска с Чегет-тау-чоны повернулись в сторону Уллу-тау, величественная ледовая стена которой замыкает ущелье.Уллу-тау по стене летом не ходят. Из-за сильного таяния маршруты становятся камнеопасными. В бинокль ясно видны на снегу под стеной скопления упавших камней. Единственным относительно безопасным выглядит маршрут Абалакова, проходящий по центру стены. В отличие от соседних маршрутов, которые практически полностью ледовые, маршрут Абалакова в значительной степени скальный. Он проходит по скальному контрфорсу, разделяющему стену на две части. Камнями пробивается только низ маршрута, 4-5 веревок льда, подводящего под начало контрфорса. Команда Абалакова вышла на свой маршрут 15 августа 195? года, а мы подошли под гору 11 августа и теперь сидели и выжидали. В составе нашей команды произошло изменение. К нам присоединился Юра Кудряшов из Альметьевска. Он приехал в Уллу-тау в одиночку и как раз искал компанию, чтобы сходить на 5б. Сидеть под стеной, то есть на близком, хотя и безопасном от нее расстоянии, совсем не то же самое, что разглядывать ее в пусть даже очень хороший бинокль издалека. Все становится как бы более конкретным, когда слышишь грохот летящих камней и наблюдаешь фонтанчики снега в местах их падения на ледник. Дня два вопросов с выходом ни у кого не было. Погода стояла теплая, ненастная. Один раз ночью даже шел снег с дождем, и стена сразу же проснулась и загрохотала. Валера от нечего делать бегал каждый день за продуктами в лагерь. Продуктов у нас вообще-то хватало. Более того, немного поискав их можно было найти вокруг. Дело в том, что Абалаковские ночевки, на которых мы стояли, представляют собой довольно большой скальный остров, обтекаемый с обеих сторон ледником. Каждая ночевавшая здесь группа очевидно находила какое-то наиболее подходящее для себя место на этом острове, так что площадок под палатки было кругом великое множество. На площадках этих можно было обнаружить иногда довольно неожиданные вещи. Хозяйственный Юра в первый же день притащил откуда-то большую совковую лопату и довольно длинные отрезки пластмассовой трубы, которые видимо служили когда-то стойками к большой палатке. Попадались и консервы. Юра приволок как-то после очередного обхода ржавую консервную банку, на которой можно было различить дату изготовления — 1978 год. Он сказал, что видел и еще банки, но брать не стал. Мы как раз перекусывали и сама собой появилась мысль осмотреть, как сохранился продукт 1978 года. Вид у банки был достаточно паршивым, поэтому следующая мысль, появившаяся также легко, как и первая была о ботулизме. Но Валеру вид банки не только не остановил, а даже как-то раззадорил. «Это конечно мясо, сказал он, а мясо на холоде не портится — здесь же ледник». В банке оказалась килька в томате. О, это как раз то, чего у нас нет! — воскликнул Валера и с энтузиазмом принялся за ее содержимое. Остальные отнеслись к нему гораздо более равнодушно, но не столько из-за пресловутого ботулизма, сколько из-за обилия собственных продуктов. Сидеть на месте было все-таки скучновато и Валера, как уже было сказано выше, бегал за продуктами в лагерь. Он изучал разные пути до лагеря, засекал время, ставил рекорды, но когда он притащил свежее мясо и по бутылке пива каждому, стало ясно, что спортивные результаты может быть на самом деле и далеко не главное в его походах. Потом установилась ясная погода, и спать по утрам стало гораздо хуже. Валера просыпался в четыре утра (хотя лично я не стал бы называть это время утром), выглядывал из палатки и говорил — «Ну что, мужики, идем? Погода ясная, на небе звезды…» Приходилось вставать и думать — идти или не идти? Но вода на леднике весело журчала даже ночью, значит минуса не было, значит камнеопасно.. И только когда наступило такое утро, что вода перестала журчать а большая лужа покрылась корочкой льда, ленивые братья послушались Наф-нафа. Мы вышли на маршрут 13 августа втроем. Костя накануне приболел и чувствовал себя неважно. Он остался сидеть на площадке, в темноте время от времени вспыхивала поярче его сигарета, а мы как застоявшиеся кони, рванули на стену, чтобы успеть проскочить по холодку камнеопасное место. Расчет наш оправдался, прихваченная ночным заморозком стена молчала. Только перед самым выходом из опасной зоны, при подходе к разрушенным скалам контрфорса, который дальше надежно закрывал нас от летящих сверху камней, мелкие камни

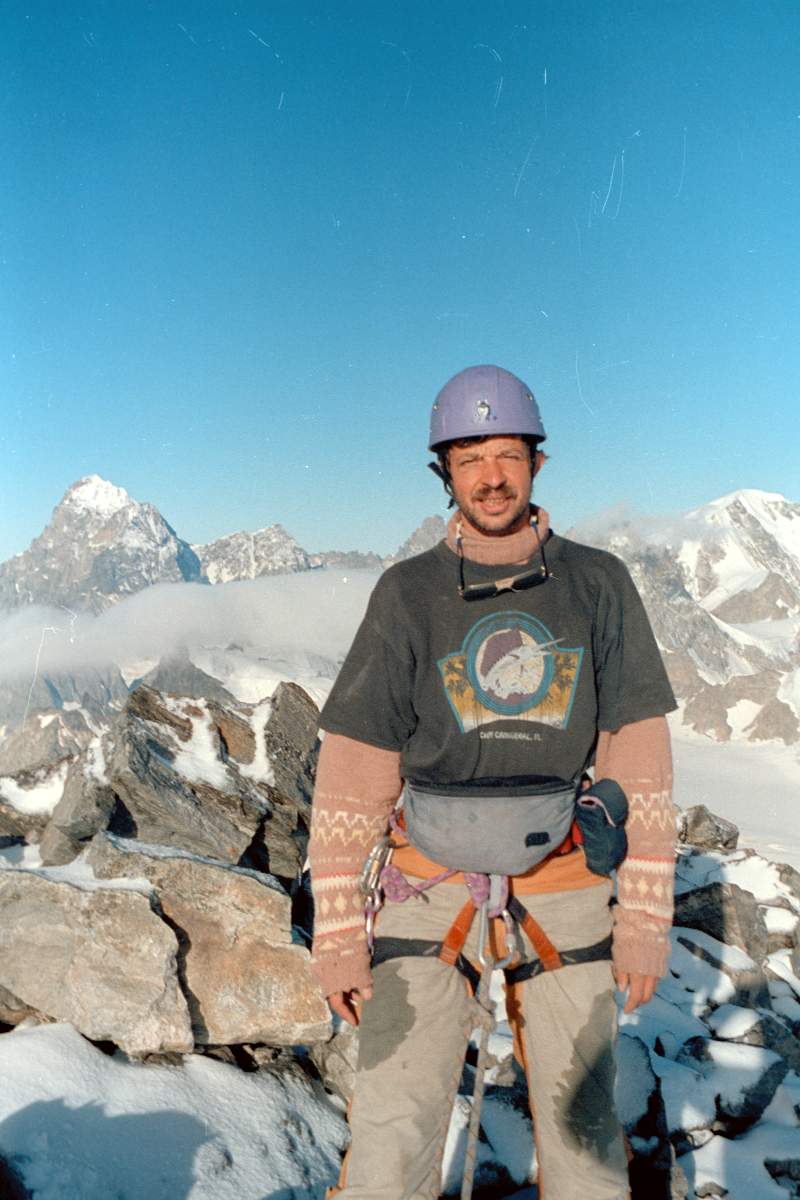

ледовые, маршрут Абалакова в значительной степени скальный. Он проходит по скальному контрфорсу, разделяющему стену на две части. Камнями пробивается только низ маршрута, 4-5 веревок льда, подводящего под начало контрфорса. Команда Абалакова вышла на свой маршрут 15 августа 195? года, а мы подошли под гору 11 августа и теперь сидели и выжидали. В составе нашей команды произошло изменение. К нам присоединился Юра Кудряшов из Альметьевска. Он приехал в Уллу-тау в одиночку и как раз искал компанию, чтобы сходить на 5б. Сидеть под стеной, то есть на близком, хотя и безопасном от нее расстоянии, совсем не то же самое, что разглядывать ее в пусть даже очень хороший бинокль издалека. Все становится как бы более конкретным, когда слышишь грохот летящих камней и наблюдаешь фонтанчики снега в местах их падения на ледник. Дня два вопросов с выходом ни у кого не было. Погода стояла теплая, ненастная. Один раз ночью даже шел снег с дождем, и стена сразу же проснулась и загрохотала. Валера от нечего делать бегал каждый день за продуктами в лагерь. Продуктов у нас вообще-то хватало. Более того, немного поискав их можно было найти вокруг. Дело в том, что Абалаковские ночевки, на которых мы стояли, представляют собой довольно большой скальный остров, обтекаемый с обеих сторон ледником. Каждая ночевавшая здесь группа очевидно находила какое-то наиболее подходящее для себя место на этом острове, так что площадок под палатки было кругом великое множество. На площадках этих можно было обнаружить иногда довольно неожиданные вещи. Хозяйственный Юра в первый же день притащил откуда-то большую совковую лопату и довольно длинные отрезки пластмассовой трубы, которые видимо служили когда-то стойками к большой палатке. Попадались и консервы. Юра приволок как-то после очередного обхода ржавую консервную банку, на которой можно было различить дату изготовления — 1978 год. Он сказал, что видел и еще банки, но брать не стал. Мы как раз перекусывали и сама собой появилась мысль осмотреть, как сохранился продукт 1978 года. Вид у банки был достаточно паршивым, поэтому следующая мысль, появившаяся также легко, как и первая была о ботулизме. Но Валеру вид банки не только не остановил, а даже как-то раззадорил. «Это конечно мясо, сказал он, а мясо на холоде не портится — здесь же ледник». В банке оказалась килька в томате. О, это как раз то, чего у нас нет! — воскликнул Валера и с энтузиазмом принялся за ее содержимое. Остальные отнеслись к нему гораздо более равнодушно, но не столько из-за пресловутого ботулизма, сколько из-за обилия собственных продуктов. Сидеть на месте было все-таки скучновато и Валера, как уже было сказано выше, бегал за продуктами в лагерь. Он изучал разные пути до лагеря, засекал время, ставил рекорды, но когда он притащил свежее мясо и по бутылке пива каждому, стало ясно, что спортивные результаты может быть на самом деле и далеко не главное в его походах. Потом установилась ясная погода, и спать по утрам стало гораздо хуже. Валера просыпался в четыре утра (хотя лично я не стал бы называть это время утром), выглядывал из палатки и говорил — «Ну что, мужики, идем? Погода ясная, на небе звезды…» Приходилось вставать и думать — идти или не идти? Но вода на леднике весело журчала даже ночью, значит минуса не было, значит камнеопасно.. И только когда наступило такое утро, что вода перестала журчать а большая лужа покрылась корочкой льда, ленивые братья послушались Наф-нафа. Мы вышли на маршрут 13 августа втроем. Костя накануне приболел и чувствовал себя неважно. Он остался сидеть на площадке, в темноте время от времени вспыхивала поярче его сигарета, а мы как застоявшиеся кони, рванули на стену, чтобы успеть проскочить по холодку камнеопасное место. Расчет наш оправдался, прихваченная ночным заморозком стена молчала. Только перед самым выходом из опасной зоны, при подходе к разрушенным скалам контрфорса, который дальше надежно закрывал нас от летящих сверху камней, мелкие камни  просвистели над нашими головами… Я не буду останавливаться на деталях нашего восхождения, тем более что ничего особенно замечательного, достойного украсить килобайтами описаний нашу скромную страничку, и не произошло. В памяти осталось владевшее мною тогда чувство восхищения абалаковской командой, безошибочно выбравшей наиболее безопасный и по тем временам очень сложный маршрут. Запомнился красивый ледовый нож выводящий к вершинной башне. Запомнилась вершина, прекрасная погода, мы убираем в рюкзаки лишнее снаряжение, Валера читает записку.

просвистели над нашими головами… Я не буду останавливаться на деталях нашего восхождения, тем более что ничего особенно замечательного, достойного украсить килобайтами описаний нашу скромную страничку, и не произошло. В памяти осталось владевшее мною тогда чувство восхищения абалаковской командой, безошибочно выбравшей наиболее безопасный и по тем временам очень сложный маршрут. Запомнился красивый ледовый нож выводящий к вершинной башне. Запомнилась вершина, прекрасная погода, мы убираем в рюкзаки лишнее снаряжение, Валера читает записку.

— О, здесь час назад кто-то был! В записке 14-00.

— То-то мне казалось я слышу голоса!

— А откуда ребята?

— Из Днепропетровска.

— Что-то вроде нет в ущелье никого из Днепропетровска.

— Может из Джайлыка?

— А год-то в записке какой?

— ……

— 98-й.

Потом был нескончаемый гребень и ночевка над перевалом, а впереди нас уже  ждал Эльбрус. На Эльбрус мы сходили в спортивном стиле. Последний взгляд из кузова лагерной машины на Уллу-тау, царящую над ущельем, привычная дорога и вот мы уже у подножия Эльбруса, в Азау. Бросив основные вещи в гостинице и отведав шашлыков, мы подходим к очереди на канатку и отправляемся наверх. Время послеобеденное и основная публика уже спускается вниз. После «Мира» приходится идти ногами, последняя очередь канатки уже не работает. Я уже был на Эльбрусе раньше, но тогда мы ходили в мае, было много снега и довольно холодно. Сейчас ощущения совсем другие — тепло и снега почти нет. Скалы на Эльбрусе особые, сразу видно, что это вулканическая порода. Камни напоминают шлак. Чувствуешь себя так, как будто попал на другую планету. В отличие от других кавказских вершин, здесь всегда многолюдно. Эта гора притягивает к себе людей подобно Эвересту. Ох уж эта магия слов! Высшая точка Европы. И вот каждый день тянется к вершине вереница самых разных людей. Настоящих альпинистов среди них обычно немного, поскольку в альпинистском смысле гора эта большого интереса не представляет из-за отсутствия каких-либо технических сложностей. Она удобна скорее для подготовки к высотным восхождениям. На ней неоднократно проводились соревнования альпинистов по восхождению на скорость для отбора кандидатов в различные команды и экспедиции. Говорят, что Шейнов, один из наших гималайцев, бегал от Приюта-11 до вершины за два часа. Я вполне склонен в это верить, поскольку у нас и самих получилось вполне неплохое время 3 часа 40 мин, а мы вообще-то и не стремились ставить рекорды, просто хорошая акклиматизация дала о себе знать. И все-таки Эльбрус это не простая прогулка. Обманчивая близость вершины, большой набор высоты, трудность ориентировки в условиях плохой погоды — все это не раз приводило к печальным последствиям. И все-таки люди идут и идут на Эльбрус — каждый по каким-то своим, может быть одному ему известным причинам. С четырех утра мимо нашей палатки начал ездить ратрак — высокогорный трактор, а точнее что-то среднее между трактором и луноходом. Он (видимо за приличную плату) подбрасывал всех желающих еще на кусок пути ближе к вершине — до скал Пастухова. Мы позавтракали и в 5 часов присоединились к вереницам людей медленно поднимавшихся к вершине. Среди восходителей было много иностранцев. Некоторых сопровождали наши гиды. Темп был достаточно низким, чувствовалось, что люди идут с минимальной акклиматизацией. На седловине и ближе к вершине стали попадаться люди подолгу сидевшие у тропы на одном и том же месте. Погода, к счастью, стояла великолепная, но чувствуешь себя в таких случаях как-то по-дурацки. С одной стороны, явно видно, что человек в общем-то не готов и лучше бы ему вернуться, а с другой — помощи он не просит, может сейчас посидит и дальше пойдет. На седловине сидело и отдыхало довольно много народа, а к остаткам стоявшей здесь когда-то хижины была привязана … лошадь. Вторую лошадь мы догнали чуть выше седловины. Вели ее трое человек. Один тянул за повод, другой шел впереди и подрубал ей ступени, а третий шел сзади и снимал все это на видео. Одеты они были в какие-то одинаковые яркие куртки. Мы разговорились. Оказалось, что тянут они лошадь на Эльбрус, чтобы доказать особую выносливость этой местной породы и привлечь деньги для ее разведения. Мне даже в голову не могла бы прийти такая причина сходить на Эльбрус! Поистине на этой горе может встретиться все что угодно, так что если вам на тропе попадутся отпечатки слоновых ног — знайте это слона ведут на Эльбрус, чтобы доказать, что слоны

ждал Эльбрус. На Эльбрус мы сходили в спортивном стиле. Последний взгляд из кузова лагерной машины на Уллу-тау, царящую над ущельем, привычная дорога и вот мы уже у подножия Эльбруса, в Азау. Бросив основные вещи в гостинице и отведав шашлыков, мы подходим к очереди на канатку и отправляемся наверх. Время послеобеденное и основная публика уже спускается вниз. После «Мира» приходится идти ногами, последняя очередь канатки уже не работает. Я уже был на Эльбрусе раньше, но тогда мы ходили в мае, было много снега и довольно холодно. Сейчас ощущения совсем другие — тепло и снега почти нет. Скалы на Эльбрусе особые, сразу видно, что это вулканическая порода. Камни напоминают шлак. Чувствуешь себя так, как будто попал на другую планету. В отличие от других кавказских вершин, здесь всегда многолюдно. Эта гора притягивает к себе людей подобно Эвересту. Ох уж эта магия слов! Высшая точка Европы. И вот каждый день тянется к вершине вереница самых разных людей. Настоящих альпинистов среди них обычно немного, поскольку в альпинистском смысле гора эта большого интереса не представляет из-за отсутствия каких-либо технических сложностей. Она удобна скорее для подготовки к высотным восхождениям. На ней неоднократно проводились соревнования альпинистов по восхождению на скорость для отбора кандидатов в различные команды и экспедиции. Говорят, что Шейнов, один из наших гималайцев, бегал от Приюта-11 до вершины за два часа. Я вполне склонен в это верить, поскольку у нас и самих получилось вполне неплохое время 3 часа 40 мин, а мы вообще-то и не стремились ставить рекорды, просто хорошая акклиматизация дала о себе знать. И все-таки Эльбрус это не простая прогулка. Обманчивая близость вершины, большой набор высоты, трудность ориентировки в условиях плохой погоды — все это не раз приводило к печальным последствиям. И все-таки люди идут и идут на Эльбрус — каждый по каким-то своим, может быть одному ему известным причинам. С четырех утра мимо нашей палатки начал ездить ратрак — высокогорный трактор, а точнее что-то среднее между трактором и луноходом. Он (видимо за приличную плату) подбрасывал всех желающих еще на кусок пути ближе к вершине — до скал Пастухова. Мы позавтракали и в 5 часов присоединились к вереницам людей медленно поднимавшихся к вершине. Среди восходителей было много иностранцев. Некоторых сопровождали наши гиды. Темп был достаточно низким, чувствовалось, что люди идут с минимальной акклиматизацией. На седловине и ближе к вершине стали попадаться люди подолгу сидевшие у тропы на одном и том же месте. Погода, к счастью, стояла великолепная, но чувствуешь себя в таких случаях как-то по-дурацки. С одной стороны, явно видно, что человек в общем-то не готов и лучше бы ему вернуться, а с другой — помощи он не просит, может сейчас посидит и дальше пойдет. На седловине сидело и отдыхало довольно много народа, а к остаткам стоявшей здесь когда-то хижины была привязана … лошадь. Вторую лошадь мы догнали чуть выше седловины. Вели ее трое человек. Один тянул за повод, другой шел впереди и подрубал ей ступени, а третий шел сзади и снимал все это на видео. Одеты они были в какие-то одинаковые яркие куртки. Мы разговорились. Оказалось, что тянут они лошадь на Эльбрус, чтобы доказать особую выносливость этой местной породы и привлечь деньги для ее разведения. Мне даже в голову не могла бы прийти такая причина сходить на Эльбрус! Поистине на этой горе может встретиться все что угодно, так что если вам на тропе попадутся отпечатки слоновых ног — знайте это слона ведут на Эльбрус, чтобы доказать, что слоны  Александра Македонского могли проходить через перевалы в Альпах и привлечь внимание к бедственному положению слонов на островах Зеленого мыса. И вот мы на вершине! Любуемся панорамой Кавказа, раскинувшейся перед нами. Эльбрус все-таки сильно возвышается над остальными вершинами, они остаются где-то внизу, а над всем этим расстилается безбрежная синева неба. Для нас все эти вершины внизу не просто причудливое нагромождение скал снега и льда. Вот характерный хищный профиль двурогой красавицы Ушбы, а вот вдалеке и наша Уллу-тау. Фотографируемся рядом с обелиском, поставленным в честь наших альпинистов, воевавших здесь и снимавших немецкие флаги с вершины, и после небольшого отдыха валим вниз. Через полтора часа мы уже опять у своей палатки. Спускаться, конечно, намного легче, чем идти вверх и, поскольку на спуске было уже совершенно светло, можно было лучше рассмотреть тропу и все, что под ногами. Чего только не валяется на леднике и чем ниже, тем больше! Ржавые куски троса, какие-то болты и шпильки, пластиковые бутылки и куски полиэтилена, остатки упаковки продуктов и мелкие дощечки — по всему этому бежали вниз веселые ручейки, пахло талой водой, и яркое солнце щедро освещало усталых людей растянувшихся на спуске от самой перемычки и казавшихся издалека маленькими черными точками.

Александра Македонского могли проходить через перевалы в Альпах и привлечь внимание к бедственному положению слонов на островах Зеленого мыса. И вот мы на вершине! Любуемся панорамой Кавказа, раскинувшейся перед нами. Эльбрус все-таки сильно возвышается над остальными вершинами, они остаются где-то внизу, а над всем этим расстилается безбрежная синева неба. Для нас все эти вершины внизу не просто причудливое нагромождение скал снега и льда. Вот характерный хищный профиль двурогой красавицы Ушбы, а вот вдалеке и наша Уллу-тау. Фотографируемся рядом с обелиском, поставленным в честь наших альпинистов, воевавших здесь и снимавших немецкие флаги с вершины, и после небольшого отдыха валим вниз. Через полтора часа мы уже опять у своей палатки. Спускаться, конечно, намного легче, чем идти вверх и, поскольку на спуске было уже совершенно светло, можно было лучше рассмотреть тропу и все, что под ногами. Чего только не валяется на леднике и чем ниже, тем больше! Ржавые куски троса, какие-то болты и шпильки, пластиковые бутылки и куски полиэтилена, остатки упаковки продуктов и мелкие дощечки — по всему этому бежали вниз веселые ручейки, пахло талой водой, и яркое солнце щедро освещало усталых людей растянувшихся на спуске от самой перемычки и казавшихся издалека маленькими черными точками.

Михаил Лебедев